「自らの研究成果や技術が、いつか世の中に出ていけばいいな」と誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。自分が作ったものを実際に使ってもらうということは非常に達成感のあるものです。

社会実装するためには、企業との共同研究や民間企業への委託など、様々な手段がありますが、企業が実現してくれるとは限りません。自身の研究成果を責任を持って世に送り出すことのできる「起業」は魅力的な選択肢の一つです。

ちなみに、最近よく聞く「スタートアップ」は「ベンチャー」の一部企業を指します。「大きな開発費用が掛かり大きな赤字となるが、開発の結果、市場に受け入れられ、急速に事業成長する会社」と説明されています。このようなスタートアップには、後述するベンチャーキャピタル(VC)が積極的な投資を行っています。

(参照先)https://doi.org/10.2745/dds.39.99

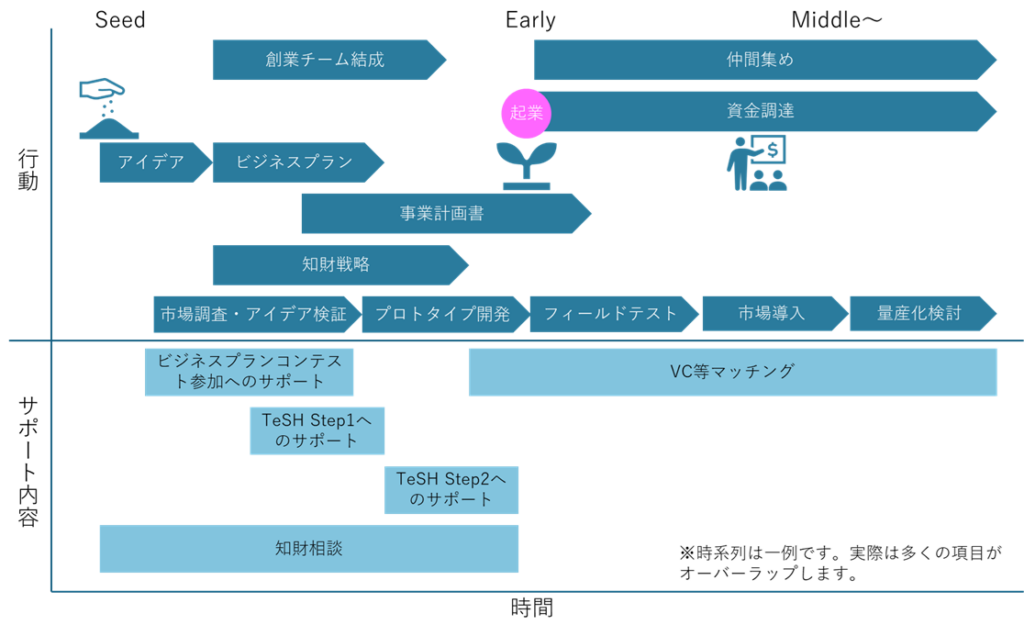

富山大学では、起業化案件の発掘・育成、起業支援、知財サポート等の一貫支援を行っています。

まずは、ビジネスプランコンテストに応募してみてください。

毎年、富山大学産学交流振興会と学術研究・産学連携本部の共催で実施しているものです。

このコンテストでは、学内(教職員・学生)から斬新なアイデアを募集し、優れた案件を発掘することを目的としています。学術研究・産学連携本部では、起業可能性のある研究を積極的に発掘し、コンテストへの参加サポートを行っています。一次審査、最終発表会を経て、選出された最優秀賞受賞者にはPOC(Proof of Concept、概念実証)資金として100万円が授与されます。その他の受賞者についても、学術研究・産学連携本部の起業サポートやCo-Working Spaceの使用権利を特典として授与しています。

(参考)ビジネスプランコンテスト最終審査発表を実施しました | 富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部

ビジネスプランコンテストで発掘した案件については、実証化に向けた更なる資金調達に向けたサポートを行います。具体的には、北陸地域の大学・高専発スタートアップ創出プラットフォームであるTech Startup HOKURIKU(TeSH:テッシュ)のGAPファンドプログラムへの採択を目指したサポートを行っています。R6年度には、ビジネスプランコンテストでの優秀賞受賞者3名がTeSH GAPファンドプログラム『ステップ1』に応募し、3名全員が採択されています。

※Tech Startup HOKURIKU(TeSH:テッシュ)GAPファンドプログラムについて

JST大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラムを委託されたTeSHが、TeSHプラットフォームに参画する大学・高専に所属する研究者(学生を含む)に対しGAPファンドを通じた支援を行います。

・ステップ1:応用研究(用途仮説設計から概念実証フェーズ手前)を支援

・ステップ2:概念実証からスタートアップ組成までを支援

(参考)TeSH – Tech Startup HOKURIKU -大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム

富山大学では認定ベンチャー制度を設けています。

認定を受けた法人は、「富山大学発ベンチャー」の称号を使用できるほか、富山大学内の施設・研究設備等の利用、大学教職員からの各種相談・支援を受けることができます。

(参考)* desknet’s NEO(申請フォーマット等が掲示されています。)

基本的なステップを説明します。いずれの段階でも、学術研究・産学連携本部のスタートアップ担当者がご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。なお、起業の際は、利益相反マネジメントや兼業届の提出が必要です。

自分の経験を整理したり、社会のニーズ(現在の生活で不便を感じることや、地域や社会で問題となっていること等)を解決する視点からアイデアを考えてみます。研究シーズを持っている場合は、それが活用できそうな用途をできるだけ多く探り、その中で社会のニーズとマッチしそうなものを検討します。産学連携の機会に積極的に参加することで、様々な人との接点を作り、アンテナを高く張ることもアイデアを生み出すきっかけになります。

起業すると決めたらできるだけ早くチームを作ることも非常に重要です。起業準備は誰が行うかということも、早いうちから明確化しておきましょう。必ずしも自分がCEOにならなくても構いません。CEOは、創業初期において事業開発、営業、財務、人材確保、事務など、必要なやることの幅がとても広く、信用のおける適切な人にお願いするのも良い選択肢の一つです。研究者の場合はCTO(最高技術責任者)として経営に関わるケースも多いです。

「誰に(WHO)」、「何を(WHAT)」、「どのように(HOW)」提供して対価(RETURN)を得るのか、具体的な内容を考えます。顧客(市場規模)、競合状況、自社の優位性の視点を含め、調査・検討することが有効です。ビジネスモデルキャンバスなどの手法を活用すると、必要な内容を網羅できるだけでなく、全体を俯瞰して検討できます。

この際、研究成果が特許や著作権などの知的財産として保護されているか、共同研究をしている企業はあるか(整理されているか)も確認します。

❢❢ ここまでできたら、富山大学ビジネスプランコンテストにも応募してみてください。

市場調査やアイデア検証も行います。

顧客にヒアリングしたり、アンケートフォームを使って複数の人に回答してもらったり、外の意見を聞くことで、ビジネスモデルに不足している点や、見直すべきポイントを抽出していきます。

スタートアップは新しい技術やアイデアがコアになります。他者に特許を取得されると事業ができなくなる可能性もありますので、必要な知財を明確化し、戦略的に保護する必要があります。一方、知財の保護にはコストもかかりますので、必要最小限の知財を洗い出すことが重要です。

(参考)スタートアップ向け情報 | 経済産業省 特許庁

IP BASE – 特許庁 スタートアップの知財コミュニティポータルサイト

金融機関や投資家、仲間、その他関係者の理解と協力を得るために、VCの協力のもと、ビジネスプランを資金計画や収支計画を含めた具体的な事業計画に落とし込みます。

※VC(ベンチャーキャピタル):将来性のある未上場企業に対して資金を提供する投資機関

(参考)J-Net21(中小企業基盤整備機構、フォーマットダウンロード可能)

日本政策金融公庫

事業を進める上で、資金は不可欠です。以下の方法があります。

| 出資(エクイティファイナンス) | 融資(デットファイナンス) | 補助金 | クラウドファンディング |

| 会社の所有権・経営権と引き換えに資金を得る。返済は不要だが経営に干渉されるので自由な経営が難しくなる場合がある。 | 金融機関等からお金を借り、利子をつけて返済する。資金を借りる際には審査を通過する必要があり、個人保証も発生する※。 | 国や自治体が支給する。返済不要。申請期間が限られていたり、後払いであることに注意する。 | インターネット上で支援者を募り資金を集める。支援者には返礼品などのリターンを返す方式が通常。 |

|

VC、エンジェル投資家 |

金融機関等 | 公的機関 | 一般人 |

※2023年より、経営者の個人保証を不要とする制度が始まりました。

(参考)中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。

製品やサービスのプロトタイプ(試作品)を作成し、設計やアイデアの実現性を確認します。基本的には開発現場などの閉じた環境で内部テストや改善を繰り返し、ブラッシュアップしていきます。また、プロトタイプを開発することでアイデアが視覚的に伝わりやすくなり、投資家やチームメンバーに計画を納得してもらいやすくなります。

実際の使用環境でプロトタイプがどのように機能するか、顧客の課題解決に対応できているかを検証します。実際の顧客や現場での使用を通じ、現実的な課題や改善点を探り、さらなる改良を行います。

製品やサービスを市場に投入(ローンチ)します。顧客に認知してもらうため、マーケティング戦略、プロモーション活動、販売チャネルの構築、顧客サポート体制の構築などを進めます。

事業の拡大と市場展開を行うことで、これまでのリソースでは顧客への対応しきれなくなります。製品やサービスの量産化を検討します。