富山大学 研究者インタビュー#44

2025年11月25日

伊東 多佳子 先生

富山大学 芸術文化学系 准教授

伊東先生は、環境芸術を通して自然の美しさや環境問題を伝え、

人々の『美』に対する感性に働きかけることで、持続可能な自然との共生を目指しています。

昨今、世界中で毎日のように環境破壊や異常気象が報じられ、多くの科学者や工学者が環境問題を解決するための研究・技術開発を行っています。この問題に哲学の一種である『美学』から向き合っているのが、芸術文化学部の伊東先生です。

「基本的に哲学というのは理性・知性という人間の認識能力について考える学問なのですが、美学は『感性』をテーマにしています。人間って何だろう?と考えた時に、心の豊かさを支えるのは、知識というよりも、もっと心に訴えかけるようなものなのではないかと考えて、美学を学ぶようになりました。私が今取り組んでいる『環境美学』は、1960年代に環境破壊への意識が高まったことを背景に、自然について改めて考える必要があるという流れの中で生まれてきた美学の分野です。環境倫理学や環境哲学とともに発展してきました。」

伊東先生は、『美』とは何か、美を作り出す『芸術』とは何か、私たちが守るべき『自然』とは何かといった本質的な問いに対し、環境芸術作品を通じてその答えを探求しています。

「オスカー・ベッカーというドイツの哲学者は『美の儚さ』を論じました。桜の花は一番美しいときに儚く散ってしまうという日本人の感性にも合致するものだと感じ、これを題材に研究したのが私の美学研究の始まりです。同時に、私たちは『美』を作り出す芸術作品を見た時に深く感動しますが、その感動とは一体何なのかということも考えるようになりました。」

『美の儚さ』は、現在の環境破壊と繋がる部分があります。例えば、『美』を追求する庭づくりの結果として、人工的に整えられた芝庭や、外来種や除草剤で構成された花畑が生まれ、地域の生態系が損なわれるケースもあり、私たちの美意識が、持続可能ではない方向へと環境を導いてしまっている可能性があるのです。また、風力発電は景観を損なうという理由で嫌がられることがありますが、環境負荷を考えれば必要な選択肢かもしれません。

「これまでの美意識や考え方をシフトしていかないと、私たちは生き残れない段階に来ているように思います。最近では多くの人が環境負荷を意識し始めていますが、同時に快適で幸せな暮らしも求めています。そのバランスをどう取るか、美しいと感じるものをどう捉え直すかということが、環境美学でできることなのかなと思っています。」

「日本国内でも、ここ何年かで、猛暑や豪雨などの環境破壊に起因する災害が急増しました。私の印象では、西洋ではもっと前から問題になっています。例えばイギリスでは洪水が多発したり、海岸線が侵食されてすでに人が住めなくなったりということが身近に起こっています。こうした危機感の中で、環境芸術作品が多数発表されています。」

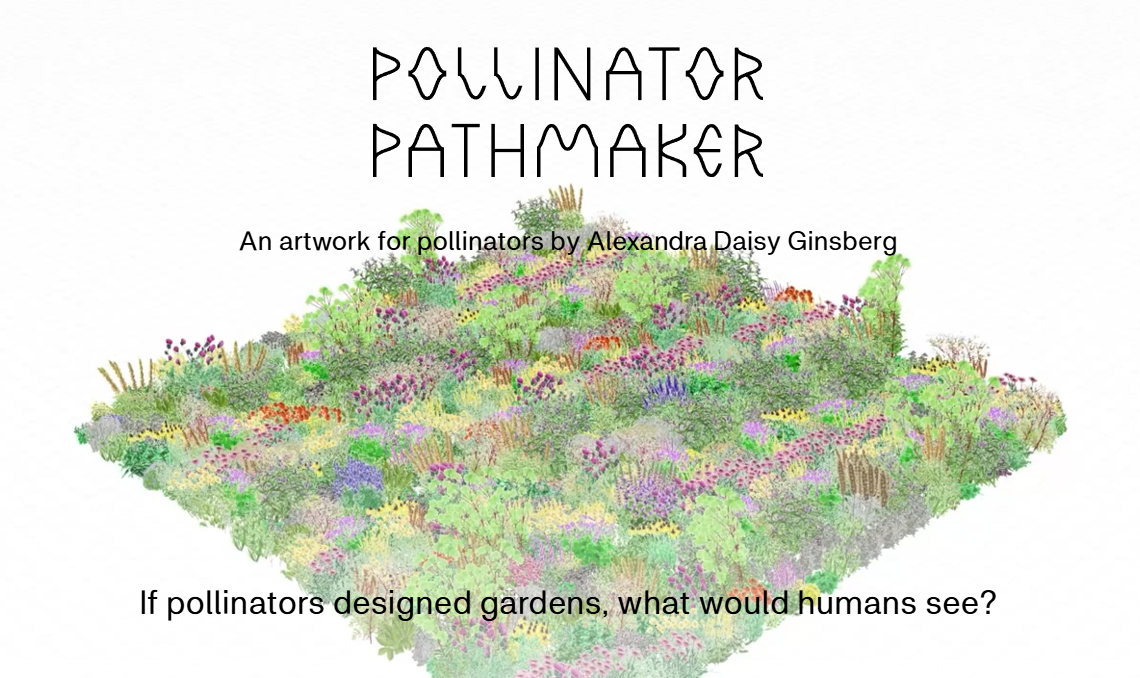

例えば、最近先生が注目されているのがアレクサンドラ・デイジー・ギンズバーグによる『ポリネーター・パスメーカー(Pollinator Pathmaker)』という作品です。近年世界中でその数が減少し続けているハチやチョウなどのポリネーター=送粉者にとって心地よい花壇を設計するというもので、人間の目には雑草だらけの荒れた花壇に見えることもあるかもしれませんが、人間中心の美意識を揺さぶる挑戦的な試みです。

図 POLLINATOR PATHMAKERで設計された花壇のイメージ。Webページ内では、地域や地質、日当たりなどを選択すると、花壇を設計してくれるサービスを提供している。(https://pollinator.art/)

「芸術家は感性が優れているので、危機的な状況に対して新しく鋭い視点を持っています。もちろん科学などの学問が伝えることも重要なのですが、芸術作品によって、分かりやすい形で、もっと感覚的に私たちが理解できることも多いのではないかと考えています。」

今後の研究成果として目指しているのは、『現代の自然哲学』の提示です。

「ソクラテスの時代に考えられていた『自然』とは明らかに違う『自然』が今あります。人が作ったものと混ざり合い、より複雑で、多元的な価値を含んだものになっています。そうした変化の中で、自然とは何かを改めて問い直す必要があると感じます。私が扱っている環境芸術作品の中には、現代の自然のあり方が先鋭的な形で現れていると思っているので、環境美学の立場から、自然というものの見取図のようなものを提示したいと思っています。

また、環境や自然を考えるには、哲学だけでなく、他分野との対話が不可欠です。富山大学という総合大学の強みを活かし、学問を横断して考えていくことも、私の野望のひとつです。」

最後に伊東先生の夢もお話いただきました。

「美学というのは本当に心の豊かさを支えるものだと思っています。全ての人が、色々なことを知って賢くなり、美しくなり、善くしていく。そういう幸せな社会が実現すればいいと思います。」

この言葉には、環境美学の枠を超えた先生の核心が込められているように感じました。芸術を含む様々な学問や現象を通じて、物事を理解し、感性を育て、考え方や行動を変えていく。その積み重ねが、持続可能で幸せな社会を作っていくのです。

どうしても科学や技術で語られることの多い環境問題を、美学・芸術の面から捉える先生の取組みはとても新鮮で面白く、これからの時代、全ての領域において、重要な視点になると感じました。

共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学芸術文化学部教員紹介 https://www.tad.u-toyama.ac.jp/archives/teachers/itoh

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/takako-itoh

Researchmap https://researchmap.jp/read0189970/