富山大学 研究者インタビュー#35

2025年7月7日12:00

瀬戸 祥弘 先生

富山大学 薬学・和漢系 助教

瀬戸先生は、生体リズムに基づく新たな投薬治療の検討、特にがん治療に焦点を当てた時間薬理学を研究しています

2017年時計遺伝子に関する研究がノーベル生理学・医学賞を受賞し、生体リズムを応用した研究が盛り上がりを見せています。富山大学薬学部ではそれに先駆けた2011年、藤教授を中心に時間薬理学の研究室が立ち上げられました。その研究室に所属する瀬戸先生は、抗がん剤の副作用、特にしびれや鈍化などの神経障害を、生体リズムの視点から改善することを目的に研究を行っています。

「2011年当時、生体リズムから薬学を研究するという視点が新しく、そんな考え方があったのか、と衝撃を受けました。生体リズムの視点を応用することで、より多くの患者さんの辛さが和らいだり、より多くの治療で効果が向上したりといったことを目指して研究に取り組んでいます。」

瀬戸先生は、胃がんや大腸がんなどで広く用いられる白金系抗がん剤オキサリプラチンやシスプラチンの副作用である末梢神経障害の軽減を目的に時間薬理学の応用を進めてきました。この末梢神経障害では、箸やリモコンを操作することが難しくなる他、冷たい刺激によって悪化することも特徴です。冷たい飲み物を飲むと喉が締め付けられる感覚や一時的な呼吸困難に陥ることもあり、その結果飲食を避けてしまうケースもある非常に辛い副作用の一つです。先生は鉄の多い環境下では副作用の軽減効果が現れることを発見しました。

「生体リズムの研究や臨床の知見で鉄が多い時間帯と少ない時間帯について報告があります。元々はそのリズムの中で鉄が多い時間帯に抗がん剤治療を行うといった方法を考えていましたが、体外から鉄を投与する方法でも抗がん剤の副作用低減効果があることがわかりました。今後は抗がん剤治療に合わせて鉄系のサプリメントなどを経口摂取することで副作用を低減できないかと考えています。」

この内容については2024年にPCT出願(WO2024/253189)を行いました。「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアムと協働して、社会実装を目指しています。

現在瀬戸先生は『がん転移』への時間薬理学の応用を考えています。がん患者全体の生存率が上がっている一方で、転移を伴うがんにおいては生存率が五分の一程度まで低下するため、がん転移を抑える方法が求められています。

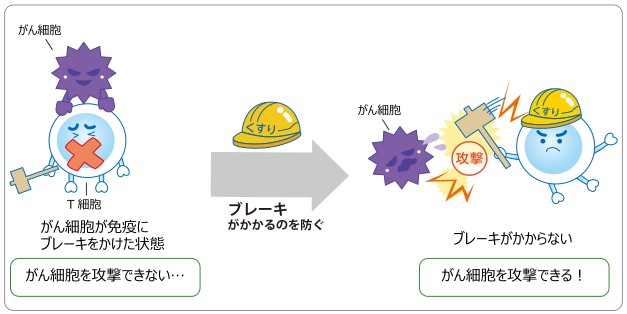

がん治療やがん転移の防止においては、人がもつ免疫システムを活かした『免疫療法』も広く使用されるようになりました。元々人間の体には異物を排除する免疫システムが備わっていますが、がん細胞は自身の表面に特殊なたんぱく質を発現することで、免疫細胞から逃れることができます。薬剤を用いた免疫療法では、薬剤がこのたんぱく質を抑制し、がん細胞が免疫細胞から逃れられないようにすることで、がん細胞を排除します。「免疫療法と時間薬理学を組み合わせられないか検討しています。具体的には免疫が高い時間帯に投薬を行い、一気にがん細胞をやっつけるということを想定しています。」

図 薬を使用した免疫療法のイメージ

(出典:国立がん研究センターがん情報サービスhttps://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/immunotherapy/immu02.html#003)

また、がん転移においては別の視点からのアプローチも考えています。

「別の研究グループはがん細胞が血管に入ってくる時間帯は夜間に多いということを報告していますが、私たちは転移先にがん細胞が定着しやすい時間帯も存在するのではないかとみています。その時間帯に合わせて投薬治療ができれば、がん転移の発生を抑制することができると考えています。」

時間薬理学をモデル生物で考える際には同一生体リズムで考えればよいのですが、本格的に人に応用する際には『一人一人が持つ生体リズムが異なる』という障壁があります。例えば、夜勤がある人と早朝勤務の人を比べると生体リズムが異なっています。日勤の人同士を比べても全く同じ生体リズムという人はいないそうです。

「薬が効く時間があるということは、反対に効かない時間もあるということですので、画一的な時間薬理療法を行うと、ある人はすごくポジティブに効くけど、ある人はネガティブと出てしまいます。個々人の生体リズムをうまく捉えたり、生体リズムを薬・サプリや医療機器などで強制的にリセットする方法を確立することも今後時間薬理学の応用を考える上で重要な課題です。」

「時間薬理学の考え方は、最近ようやく知られるようになってきましたが、まだまだこれから発展していく分野だと考えています。例えばこういうものに応用できないかといったご相談なども気兼ねなく言っていただければ、私も研究に広がりが出てくるので、うれしく思います。」

最近はスマートウォッチなどを含むセンサー類が次々と開発されており、生体リズムに関する知見が増えれば測定することも可能になりそうです。近い未来、生体リズムの視点を取り入れた治療が当たり前になっていくことでしょう。

共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学 薬学部 医療薬学研究室・保険薬局学研究室ホームぺージ http://www.pha.u-toyama.ac.jp/research/laboratory/phaphy2/

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/yoshihiro-seto

Researchmap https://researchmap.jp/yoshseto

関連特許 がん化学療法剤に起因する末梢神経障害の予防剤及び/又は改善剤 WO2024253189 PROPHYLACTIC AND/OR AMELIORATING AGENT FOR PERIPHERAL NEUROPATHY CAUSED BY CANCER CHEMOTHERAPEUTIC AGENT