富山大学 研究者インタビュー#42

2025年10月27日

田端 俊英 先生

富山大学 工学系 教授

田端先生は、エピソード記憶能力を簡便に測定する技術と、AIによる画像の感情価予測技術を開発し、

それらを組み合わせた認知症予防システムの開発に取り組んでいます。

日本では高齢化に伴い認知症の有病率が上昇しており、2022年の調査では65歳以上の約3人に1人(27.8%)が認知症または軽度認知障害とされています(出典:令和6年版高齢社会白書)。認知機能が低下すると、身体が健康でも就労が困難となり、日常生活にも支障をきたします。特に『エピソード記憶(出来事の記憶)』は、人間の知的活動の基盤でありながら、加齢によって最も早く衰える記憶形式です。

「認知機能の低下の一因は、加齢に伴う脳細胞の変性、脳の萎縮です。特に、エピソード記憶を蓄えている『海馬』やその周辺部はこうした変化の影響を受けやすいことが知られています。一度壊れた脳は回復せず、現在の医療では現状を維持するしかできません。若いうちから定期的に認知機能をチェックし、必要に応じて早期に医療介入を行うことが重要です。」

工学部で神経科学をベースに様々な研究に取り組まれている田端先生は、社会実装に程近いテーマの一つとして、『スマートフォンでエピソード記憶を検査するという画期的なシステム開発』を進めています。

田端先生らは心理学研究で用いられてきたエピソード記憶の検査手法に着目しました。従来は研究室で大型画面を使い、被験者を何度も研究室に呼び出して行う大掛かりな検査で、一般の方々に普及するのは難しいものでしたが、スマートフォンで自動化し、誰でもどこでも実施できるようにすることで、認知機能低下の早期発見と予防の可能性を広げようとしています。

検査では、90枚の画像を提示し、48時間後、同じ画像に加えて新しい画像を混ぜた180枚を提示します。そして、「見た」「見ていない」「見た気がする」の三択で回答してもらうことで、記憶の正確性を測定します。

この方法によって、青年層(20代)で正答率は30〜40%程度、特に症状のない健常な高齢者ではその半分にまで低下することが確認されました。これは、スマートフォンというコンパクトな環境でも加齢によるエピソード記憶の低下を高精度に検出できることを示しており、非常に画期的な成果です。

さらに、90枚の画像を見た直後に軽い有酸素運動を行うことで、正答率が向上することも明らかになりました。運動によって脳への血流が増加し、酸素供給が改善されることで、海馬の活動が活性化されると考えられています。ただし、激しい運動では逆に筋肉に血液が集中し、脳への供給が減少するため、適度な運動が重要となります。今回の開発ではウェアラブルデバイスを用いて心拍数をモニターし、個人に最適な運動強度をガイドする仕組みも取り入れました。これによって、運動メニューをカスタマイズし、無理なく効果的な行動変容が可能となります。

また、年齢が高くても経営者など日常的に頭を使っている人が、青年層よりも高い記憶パフォーマンスを示す例があることも分かりました。これは、認知機能の維持には運動だけでなく、知的活動の継続も重要であることを示唆しています。

このシステムは引き続き共同研究によるブラッシュアップが試みられており、今後は実際の高齢者施設での試用を通じて検査の信頼性と有効性を確立することを目指しています。また、運動や社会活動などの活動と認知機能の関係は注目されてきましたが、客観的な評価指標が不足していました。このシステムが提供するエピソード記憶のスコアは、そうした活動の効果を可視化するツールとしても、様々な場面で活用できる可能性を持ちます。

この検査を長期的に運用するには、適切な感情価(emotion valence)を持つ大量の画像が必要となります。

「人は、強烈な印象を受けた画像ほど記憶に残りやすくできています。例えば、過激な戦争の画像は一度見ただけで簡単に覚えてしまいます。反対に明るすぎる画像ばかりでもいけません。こうした陽気・陰気の度合いを数値化した指標が、心理学では感情価と呼ばれています。

記憶に関する検査では、この感情価の偏りが結果に影響を与えないよう、感情価が極端に低くない/高くない画像を使用する必要があります。また、過去に一度でも見たことのある画像は使用できません。既視感があっても正しい検査結果が得られなくなるためです。そうなると、既存の何千枚という画像ストックでは全く足りません。

この課題を解決するため、生成系AIによって新しい画像を生成し、それら画像の感情価を別のAIで予測する研究にも取り組んでいます。見たことがなく、感情的に中立な画像を大量に生成できれば、長期間に渡って正しい精度で繰り返し記憶能力を評価できます。」

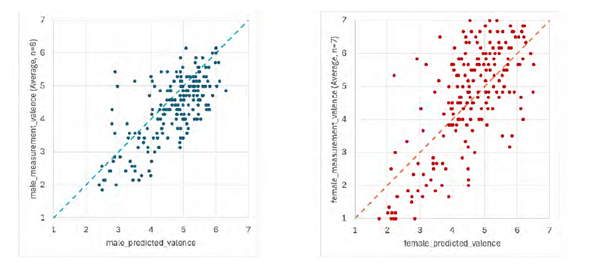

当初は、画像の色や線などの特徴量から感情価を予測しましたが、全く予測が当たらず苦戦しました。そこで、画像のテーマを表すキーワードを言語モデルで解析し、画像とテキストの両方をAIに学習させることにしました。すると、驚異的な精度で感情価を予測できるようになったのです(図1)。

図1 AIによる予測感情価(横軸)と被験者(男性8 名および女性7 名)が実際に評価した感情値の平均値(縦軸)の相関。左:男性のデータ。右:女性のデータ。(田端先生ご提供)

この開発は、エピソード記憶検査がきっかけとなったものですが、ロボットの表情設計や広告の感情価評価など、幅広い分野への応用が期待されます。これまでコンピュータが最も苦手としていた人間の感情といった非言語的コミュニケーションの微妙なニュアンスをAIが理解するための有望なアプローチとなります。

田端先生の研究は主に3つの柱から成っており、先述したようなブレイン・テックだけでなく、神経科学、バイオインフォマティクスが挙げられます。

神経科学の研究では、神経科学の先端的研究を行い、そこで分かった神経回路の学習の原理を人工知能にフィードバックして、より人間に近づけていくことを目的としています。先生の研究室では、特に、小脳モデルに着目しています。小脳は運動学習を司っており、研究を進める中で、神経伝達物質GABAやアデノシンが学習の効率に影響することなどを明らかにしてきました。

バイオインフォマティクスの分野では、遺伝子解析が進み、個人の体質に合わせた『オーダメイド医療(個別化医療、personalized medicine)』が注目されています。富山大学法医学講座の西田先生との共同研究では蓄積された心臓突然死の症例から遺伝子変異を解析し、その原因となるいくつかのイオンチャンネルの異常を突き止めました。遺伝子変異は世界中に存在するものの分布には地域性があるので、東京など限られた地域だけで研究していても不十分で、富山など特定地域で発見して同じ変異が見られる世界の別の地域に知見を提供する、グローカル研究としての意義は非常に大きいと語っていただきました。

それぞれの柱で、大きな研究成果を多数報告されていますので、詳しくは田端先生のホームページ等もご参照ください。

このように神経科学を軸とした幅広い研究に取り組まれている田端先生ですが、大学入学時は文学部で哲学を志されたそうです。勉学を進める中で、自分の興味を掘り下げて、現在の研究テーマに行きつきました。

「学生にはよく言っていることですが、これからの時代は必要に応じて新しいことにどんどん挑戦するという姿勢が大事になると思います。僕自身もそうで、例えば最近は大学の研究に社会実装が求められるようになり、『そんなトレーニング受けてないし、やりたくもないし…』と正直思っていました。でも、実際挑戦してみると面白さもあって、それはそれで楽しいんですね。誰にでもいえることだと思いますが、自分の好きなことはバンバンやりつつ、その中で自分の苦手なこともちょっとかじってみてほしいです。その中で新しい面白さに出会う経験を積み重ねていくことが、結果的にクリエイティブな仕事に繋がっていくと思っています。」

様々な学問を融合し、基礎研究と社会実装に挑むことで新たな可能性を切り拓いてきた田端先生。今後の成果にもご注目です。共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学工学部知能情報工学コース生体情報処理研究室ホームページ

http://www3.u-toyama.ac.jp/biophys/

http://enghp.eng.u-toyama.ac.jp/labs/ii05/

富山大学プレスリリース「エピソード記憶能力を簡単かつ高精度に計測できるスマートフォンアプリを産学共同開発」

https://www.u-toyama.ac.jp/wp/wp-content/uploads/20250307.pdf

富山大学研究シーズ「パッチクランプ測定の技術支援」

https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/seeds_search/search/detail/19

富山大学研究シーズ「“フルート”マルチ・ドラッグ・アプリケーター」

https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/seeds_search/search/detail/20

富山大学研究者プロファイルpure

https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/toshihide-tabata

Researchmap