富山大学 研究者インタビュー#38

2025年8月25日12:00

石山 達也 先生

富山大学 工学系 教授

石山先生は、計算化学を活用して、特に界面における分子や電子の状態を精密に解析し、

新材料の開発に役立つ理論モデルを研究・開発しています。

実験が主流の応用化学分野で、計算化学を用いて現象解明のみならず新材料開発に挑んでいるのが石山先生です。近年のコンピューター性能の向上に伴い、より精密な計算が可能となっており、今後は複雑な分子や材料の設計などの技術革新が加速すると期待されています。

「もともと物理に興味があり、大学では機械学科の流体研究室に所属しました。そこで流体シミュレーションにも触れました。流体力学でわかることは多々ありますが、様々な仮定や近似の上に成り立つ理論体系のため、十分分子が存在する条件でなければ解くことができません。私は流体力学が通用しなくなる世界のことが気になっていました。そんな時に、分子シミュレーションの講演を聞く機会があり、とても感銘を受けたんですね。これを研究すれば、流体力学で解けない問題の糸口になると思いました。」

流体シミュレーションでは、物質の表面や境界である『界面』において精度が低くなるという課題があります。石山先生は分子シミュレーションのアプローチでこの界面での問題を扱うことにしました。そこで、講演会で出会った研究者に分子シミュレーションのサンプルコードをもらい、ゼロから研究テーマを立ち上げました。

修士・博士課程では、シンプルな粒子を対象に物理的なシミュレーションを行い、確かな手応えを感じたそうです。その後、新たな転機となるのが、自然科学研究機構 分子科学研究所で化学シミュレーションに携ったことでした。

「高校までは化学は暗記科目というイメージがあって、あまり好きではありませんでした。しかし、化学の要素である原子・分子の安定構造や電子の動きが物理で説明できることを知り、化学の奥深さに目覚めました。」

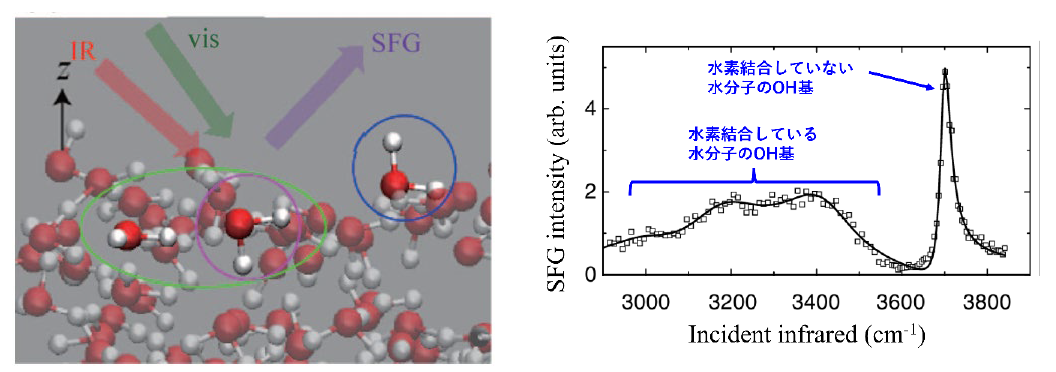

分子科学研究所では、和周波発生分光法(SFG)という手法を用いた実験に対する理論開発が行われていました。分子中の電子は電磁波(光)を当てることで揺らぎを起こします。この電子の揺らぎによって、新たな光が発生しますが、最先端の分光実験では、こうした光の非線形応答を観測することで、界面における物質の状態を原子・分子レベルで議論することが可能となります。しかし、得られた実験結果を理論的に解釈・解析する技術が十分に確立されていないという課題がありました。

そこで石山先生らのグループは、分子シミュレーションを活用し、SFGの応答を理論的に計算・予測する方法を開発しました。そして、SFGの実験結果と比較することで、界面に存在する分子の種類、構造、反応の詳細を精密に解析する手法の開発が可能となりました。分光計算を取り入れたシミュレーション手法は石山先生の強みであり、他のモデルでは解決が難しい問題にも対応できるケースが多くあります。

図1 (左)水を対象としたSFGのイメージ図。青部分:フリーOH基、紫部分:水素結合部、緑部分:強い水素結合で繋がった水分子(出典:https://doi.org/10.3175/molsci.9.A0076)(右)実験による水表面のSFGスペクトル。各原子・分子の状態がSFG応答で別のピークとして確認できる(出典:Wei and Shen, Phys. Rev. Lett., 86, 4799(2001))

2014年、富山大学で自らの研究室を立ち上げた石山先生は、これまでの知見を工学的な用途へ応用する研究もスタートさせました。計算化学を用いた高分子界面の分子構造研究は先駆的な取り組みとして評価され、2019年に「とやま賞」を受賞しています。

石山先生が着目する高分子材料の一つに『生体適合性材料』があります。特に人工心臓や人工血管の開発においては、『血液適合性』という血液中の血小板やタンパク質が材料表面に吸着して血栓を生じさせない能力が求められます。しかし、どのような高分子が、どのような機構で血液中の分子の吸着を防ぐのかは、まだ詳細に解明されていません。この解明のために、石山先生は計算化学的アプローチを取り入れ、高分子の界面構造を分子レベルで明らかにする研究に取り組んでいます。

「生体適合性材料の開発には水が深く関係しています。私たちの体の70%以上は水分で構成されていますので、生体分子と水の境界(界面)での分子構造を理解しなければ、新たな材料の開発を進めることはできません。水は非常に特殊で難しい分子ですが、私はこの分子シミュレーションに長年注力し、他の研究では成し得ない高度なモデルを開発しています。この知見を活かし、富山大学の高分子の分光実験を行っているグループと共同で、様々な高分子を用いた実験・シミュレーションを進めています。」

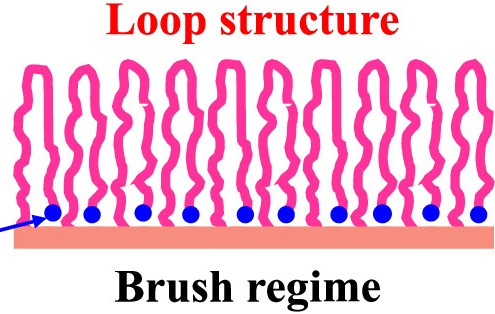

高分子自体の性質も計算化学で解明しようとしています。近年、ポリマーの一端を固体表面に結合してブラシ状にした『ポリマーブラシ』が表面特性を自在に制御できる材料として注目されていますが、生体適合性材料としても活用されています。特にポリエチレングリコール(PEG)のポリマーブラシは生体適合性が高いことで知られています。その理由は解明されていませんでしたが、シミュレーションによってPEGは特徴的なU字構造をとって安定化していることがわかりました(図2)。従来から、高分子の両端を固体表面に結合してU字構造を作ると、タンパク質が吸着しにくいという報告はありましたが、PEGブラシは一端を固定するだけでも、U字構造を取りやすく生体適合性を高めていることが分かってきました。これは、今後の材料開発のヒントになり得る知見です。

図2 一端を基板に固定した時のPEGブラシの計算シミュレーション結果。末端分子(●)が自然と折りたたみ、U字構造を取っている。(出典:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c00733)

このように、石山先生は私たちの一番身近にある水から、分子量が数千~数百万の高分子、さらにはアルツハイマー病の原因とされるアミロイドβなどの生体分子まで、幅広い分野で精度の高いシミュレーションを行っています。最後に、研究者としての夢をお話しいただきました。

「研究を始めるきっかけは自分の興味で十分だと思いますが、それが社会に還元されるものであれば、なお素晴らしいことだと思います。生体適合材料の開発はまさにそのような要素を含んでいますが、とても難しいテーマでもあります。こうした難しい課題に対して、多くの研究者や学生と共に取り組み、研究の面白さを共有し、後世に伝えていくことが私の目指す方向性です。『夢』と言われれば、自分の研究に関わった人たちが、何らかの形でハッピーになることだと思います。」

物理に魅了され、研究者としての道を歩んできた石山先生。複雑な分子や条件に対しても、常に物事の本質を理論的に捉えようとする姿勢が印象的でした。共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学工学部応用化学コース計算物理化学研究室ホームページ

http://www3.u-toyama.ac.jp/comp/index.html

http://enghp.eng.u-toyama.ac.jp/labs/ac04/

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/tatsuya-ishiyama

Researchmap https://researchmap.jp/t_ishiyama