富山大学 研究者インタビュー#39

2025年9月8日

鈴木 拓朗 先生

富山大学 人文科学系 講師

鈴木先生は、「うらみ」という感情を心理学的に明らかにすることで、ストーカー行為など問題行動の背景を理解し、より効果的な介入や再発防止につなげるための研究に取り組んでいます。

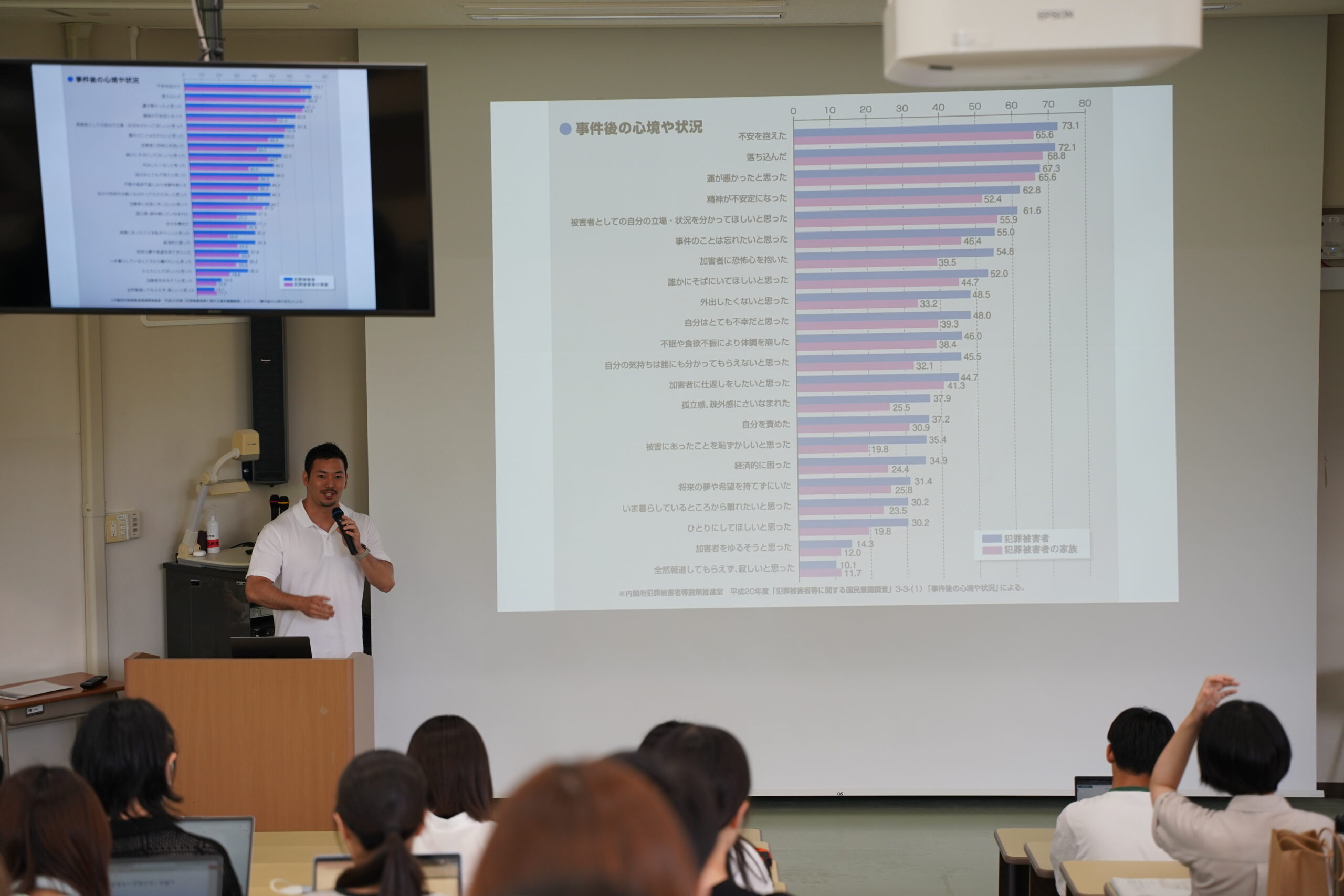

日本では2000年にストーカー規制法が施行され、2012年以降は警察でのストーカー事案の相談件数が毎年20,000件近くにも上っています。さらに、軽度なつきまといにとどまらず、傷害罪や殺人罪など含む他の刑法犯に発展する深刻なケースも増加傾向にあり、大きな社会課題となっています。犯罪心理学がご専門の鈴木先生は、被害者支援のみならず、このような犯罪を減らすために、加害者の心理状態やストーキング行動に着目した研究に取り組んでいます。

「高校生の頃、テレビでストーカー加害者の供述を見ました。それまでは、迷いや葛藤なしに相手のことを攻撃するイメージがあったのですが、加害者も『こんなことしていていいんだろうか』と、葛藤を抱えながら付きまといをしていたという内容がとても印象に残りました。このような加害者の心を理解することで、再犯防止に繋げられるのではないかと思うようになりました。」

一度は別の進路を選択した鈴木先生ですが、心理学を学ぶ夢が諦めきれず、編入学試験を受け、臨床心理学・犯罪心理学の分野で研究を始めます。

研究の出発点は、現代における『うらみ』の本質を明らかにすることでした。

|

表1 うらみ特性尺度3因子構造モデル項目。*は逆転項目。(https://doi.org/10.15099/00022439)

|

「例えばストーカー規制法では、その定義が『特定の人に対する恋愛感情や、好意が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、特定の人やその家族、密接な関係のある人に対して、つきまとい等を行う人』となっています。他の犯罪でも怨恨、すなわち『うらみ』が動機になることは多いのですが、うらみという感情が何なのかということを心理学の方法論で検討した研究論文はほとんどありませんでした。そこで、しっかりデータを取って、うらみの本質を探ろうと考えました。」

インタビューや社会調査研究などからスタートしたこの研究ですが、現在では表1にあるように、うらみを構成する因子を明らかにし、さらに、それを定量的に測定可能とする尺度の提案まで展開しています。

「うらみと言うと、攻撃的な怒りのような印象があると思いますが、その背後には、『被害者意識』や相手からされたことに対してどうすることもできない『無力感』のようなものがあることが分かりました。うらみとは、背景に悲しい感情がくっついている複雑なものなのです。」

これらの感情に対する理解を深め、適切に対処できれば、ストーカー行動などの抑制にも繋がるのではないかと先生は考えています。

うらみには正確に対応する英語が存在しないことも特徴です。うらみの英訳としてよく使われるものに『resentment』がありますが、これは身分階級における不平等な感情であるルサンチマンに関連したもので、個人が抱える怒りというより、公に訴えていくような怒りの概念とされています。

「何か相手からされてすぐにその仕返しができない、その感情をすぐに表面化せずに抱え込んでしまう、というのは日本文化に根ざしたものです。周りとの調和をすごく大事にするとか、集団主義的な価値観が強いので、すぐに怒りを出さないで、うらみとして抱えておくことが日本の文化や社会を回すためにも重要だったのだと考えています。」

このようにうらみは日本文化特有の概念ですが、日本で普及している心理学は欧米で発展してきた学問です。先生は、そのような欧米の知見や価値観が日本人に通用するのだろうかと疑問を持っています。

「もちろん人間全般に共通する事件もあるのですが、特にカウンセリングや加害者の更生といったときには、より日本人に合う介入方法があるのではないかと考えています。」

今後は、日本文化に合った、効果的な心理学的支援法の開発にも着手していきたいとお話しいただきました。

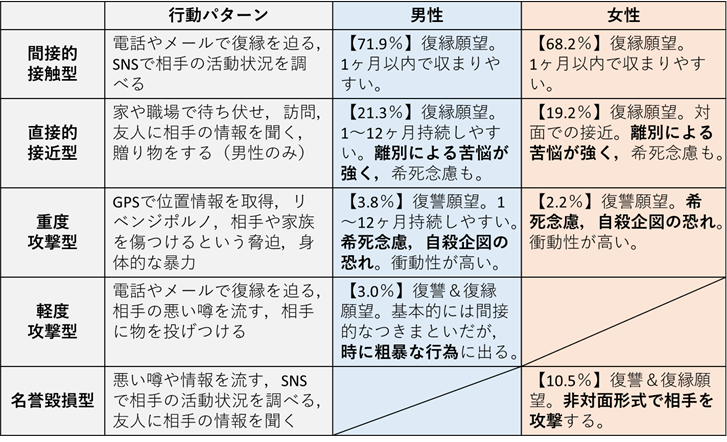

研究を始めるきっかけにもなったストーカーに関する研究も進めています。鈴木先生は加害者の行動を分析し、男女別に4つのタイプ分類を行いました(表2)。

「約7割はメールや電話での非接触型(間接的接触型)で、大半は自然に1か月で治まります。一方で、数%は暴力に走ってしまうタイプ(重度攻撃型)が存在しました。こうしたタイプは精神的な苦痛や死にたいという希死念慮を抱えていることもわかりました。警察が介入対応する時に、タイプに応じてリスクを評価できれば、必要な介入方法を効率的に選択できるようになるのではないかと考えています。」

表2 ストーキング関連行動の4分類モデル(https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102298)

今後は警察現場で活用する、初期行動から予後を予測・評価するためのリスクアセスメントツールの構築を目指しています。

主に再犯防止の面から犯罪の減少を目指している鈴木先生ですが、予防といった面からは教育からのアプローチも可能性があると考えています。

「ストーカーにはいろんなタイプがありますが、アプローチの仕方を知らないとか、相手の気持ちをなかなか汲んであげられないという悪気のない人が、結果的に相手からストーカー呼ばわりされるパターンも一定数あります。その原因としてコミュニケーションスキル不足がありますので、初等教育から『伝え方』『受け止め方』に関するスキルを教えることが、犯罪予防にもつながると考えています。」

鈴木先生の研究は、被害者の心のケアと、加害者の再犯防止の両輪を回すことを目的とした社会的意義のあるものです。さらに、広い犯罪の動機となりうる日本独自の『うらみ』という感情を基に、現在は発展途上とも言える日本人に合った心理学的支援法の開発も視野に入れています。これらの研究は、確実に未来の安心・安全な社会に繋がっていくものであり、今後の研究成果にも期待したいです。共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/takuro-suzuki

Researchmap https://researchmap.jp/takurou_suzuki