富山大学 研究者インタビュー#37

2025年8月4日12:00

小池 誠一 先生

富山大学 工学系 講師

小池先生は、細胞内に存在する数々の小器官(オルガネラ)や輸送小胞などに着目し、

非生命体である分子から『生命』が生み出される仕組みの解明に取り組んでいます。

世界的に権威のある学術誌Nature Communications等に幾度も研究成果を発表している小池先生は、細胞の内部に着目することで『生きる』とは何かを研究しています。

「高校生の頃、『生きているってなんだろう?』と疑問を持ったことがこの道に進んだきっかけです。疑問を解決するために最初は哲学書を読んだのですが、全然理解できなくて。ノーベル医学・生理学賞受賞者である利根川進先生の「精神と物質」を読んだときに、これだ、と思いました。医学や生物を勉強したら分かるかもと思ったんです。」

そのために大学では脳神経の医学研究に取り組みました。脳では複数の神経細胞同士が互いに突起を伸ばして接続し、ネットワークを形成します。この際、突起は正しい細胞の方向に伸びなければなりません。小池先生は突起の道しるべとなるタンパク質の候補を突き止め、そのタンパク質が発現しないよう遺伝子操作をしたノックアウトマウスを作りました。しかし、そのノックアウトマウスは、発生のかなり早い段階で死んでしまうという想定外の結果に直面します。

「脳の研究をしたいのに、脳ができる前に死んでしまうのです。胎盤ができる前の赤ちゃんは自分の一番外側にある細胞から栄養を取り込み、その細胞の中で栄養を分解して、吸収できる形にするのですが、ノックアウトマウスではその細胞内で栄養の輸送を担う『輸送小胞』の動きに異変が出ていることがわかりました。そのため赤ちゃんに栄養が届かず死んでしまっていたのです。これを機に、細胞内の様々な小器官『オルガネラ』に着目し、研究を始めました。」

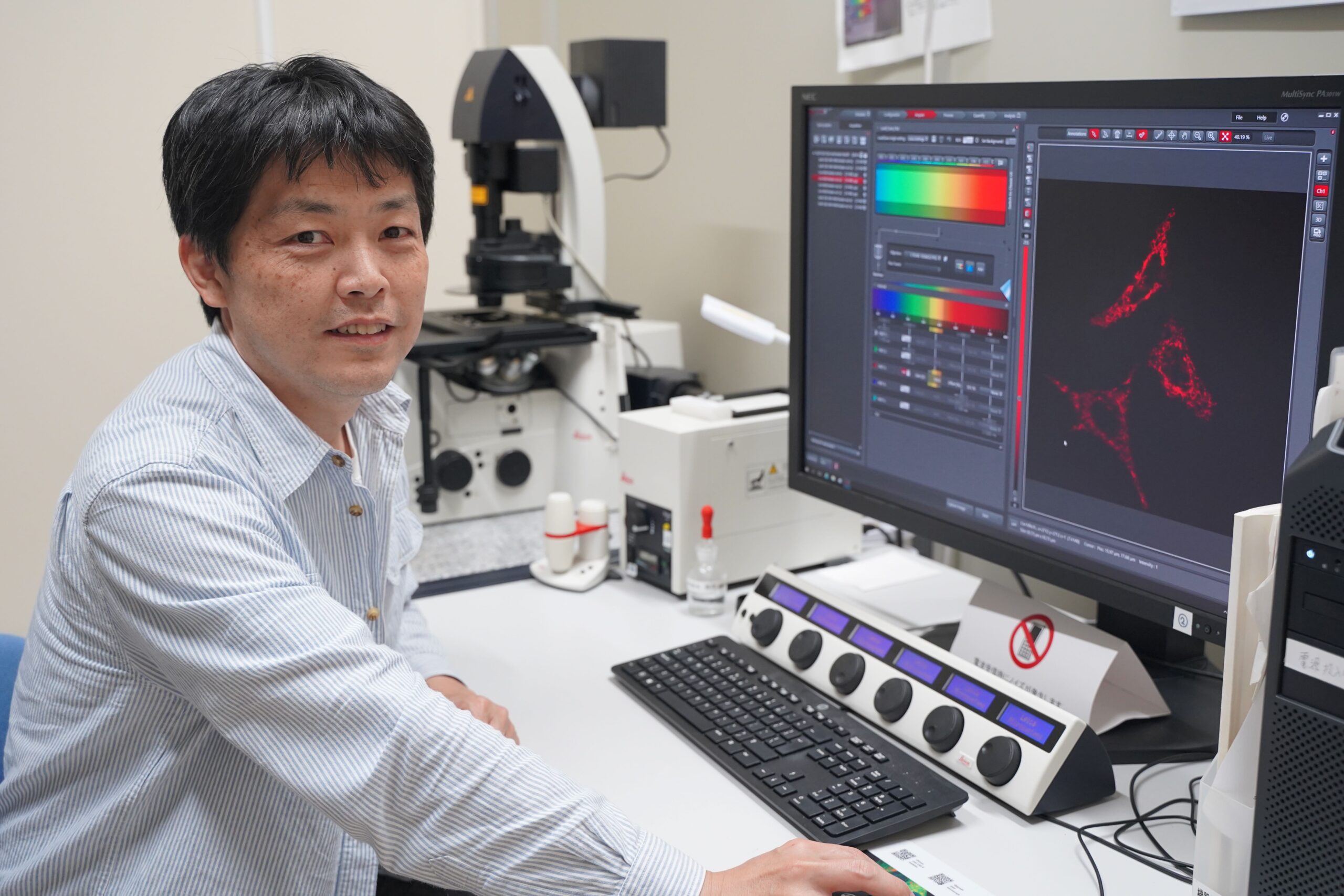

図1 細胞内イメージ図。

核やミトコンドリアをはじめとする細胞内の小器官は総称してオルガネラ(細胞内小器官)と呼ばれる。

(出典:かがくイラスト https://science-illust.com/)

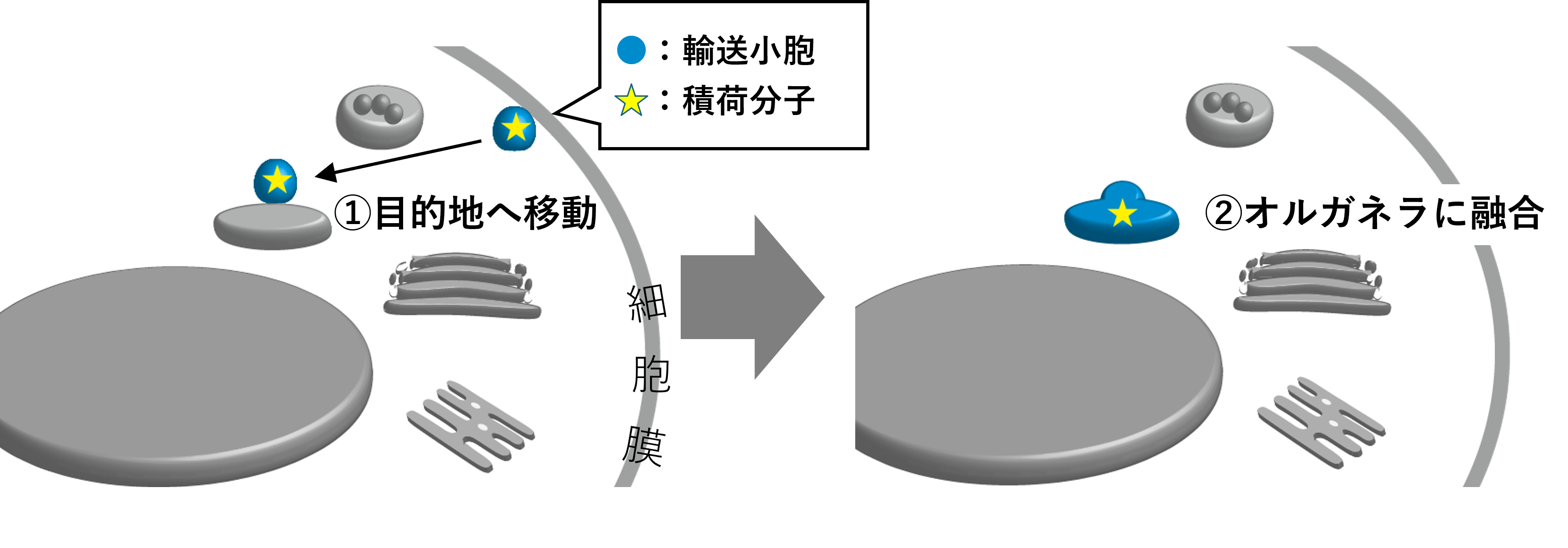

細胞内輸送小胞(図2)は細胞内の宅配便で、積荷となる分子を包み込み、目的のオルガネラまで送り届ける働きをしています。目的のオルガネラに辿り着くと、オルガネラ膜と融合し、積荷をオルガネラ内部に送り届けます。ここで宛先情報は非常に重要です。例えば、分解されるべき分子が、合成を担当するオルガネラに届けられてしまうと細胞、ひいては生命が機能しなくなるためです。

図2 細胞内の輸送小胞による分子輸送イメージ(小池先生ご提供の図を筆者が改変)

目的のオルガネラに到達した輸送小胞は、膜融合することで、オルガネラ内部に積荷分子(☆)を届ける。

小池先生は輸送小胞が正しい目的地にたどり着くための機構を研究すべく、ドイツのマックス・プランク学際科学研究所に渡りました。そこでは輸送小胞を模したリポソームという人工膜を作製し、細胞の『外』でその動きを探る研究を行っていました。そして、SNAREと呼ばれるたんぱく質が膜融合を促進させる働きがあることを突き止めていました。

小池先生はマイクロインジェクションという手法を用い、細胞の『中』でSNAREをつけたリポソームがどのように動くかを調べ始めました。すると、細胞内に入ったリポソームは、人工的に作られたものにも関わらず、あたかも生き物のように活躍し、細胞内に元々あったオルガネラともSNAREを目印にくっつき、融合することができました。

「これまでの生物学では、体は細胞でできていて、細胞はオルガネラでできていて、オルガネラはタンパク質や脂質でできていて、それらは遺伝子情報によって作られている、というように細かく分解していく方向に研究が進められてきました。しかし、私たちの研究はこれまでと逆で、人類が理解してきた細胞の部品をプラモデルのように組み立てるという「合成」の方向性を持ちます。私はこの新しい研究分野を『合成細胞生物学』と名付け、この新しいアプローチによって更なる細胞機能の解明に取り組んでいます。それと同時にこの手法は、私が高校生のときに感じていた疑問である『生きているってなんだろう』ということを理解したい、ということにも繋がると感じています。」

2024年にNature Communicationで発表した論文(DOI: 10.1038/s41467-024-46678-x)では、他のタンパク質や脂質もこの機構に関与し、SNAREを手助けすることによって、輸送小胞が必要なタイミングに、正確な行き先へ運ばれるようになることを発表しています。

人工的に作製したリポソームに必要なタンパク質や薬そして宛先情報を載せ、細胞内に注入すれば特定のオルガネラに必要分子を輸送することも可能ですが、現状、細胞内へのマイクロインジェクションは手作業でしか実現できず、医療への応用には壁があります。

しかし、すでに細胞内へのインジェクションが行われている分野があります。不妊治療で扱われる体外授精です。卵子は通常の細胞の約4倍の大きさを持つことで、扱いやすいだけでなく、体外受精ではすでに精子を注入するというプロセスが行われているので、その際必要な分子を持たせたリポソームを一緒に注入することは現実的です。

体外授精でもうまく妊娠できないことがありますが、そのような卵子に若い卵子から採取した細胞質を入れると妊娠率が回復するという研究結果もあり、細胞質に含まれるオルガネラが卵子の機能回復に寄与していると考えられます。富山大学工学部の大嶋祐介特命教授と共同でラマン分光法を用いた卵子機能評価手法の開発を進めている他、医学部の高雄啓三教授、中島彰俊教授とも共同で研究を進めています。

「機能が低下した卵子については色々な現象が報告されています。ミトコンドリアの機能が下がっているとか、DNAに変異が入っているとか、リソソーム(分解を担うオルガネラ)に蓄積物が溜まっているとか、たんぱく質合成が低下しているなどです。しかし、機能低下が何から始まるのかは分かっていません。一番初めの変化にオルガネラが関わっているとしたら、ひょっとしたらどれかのオルガネラを注入することで全部改善してしまうかもしれない。そういったところも明らかにしたいと考えています。」

他の疾患、例えばアルツハイマー病では細胞内におけるアミロイドβの蓄積が原因となっていることが分かっていますが、細胞内での分解システム(オートファジー)がうまく働いていないことが原因の一つであるとされています。細胞内の物質輸送機構やその制御方法が明らかにすることは、「生きているって何だろう?」という問いに答えを返すだけでなく、様々な難治性疾患に対する新たな治療方法の開発に繋がっていきます。今後の研究成果にも注目です。

また、小池先生の研究室では学生も募集しています。工学部に限らず、理学部、医学部、薬学部等の学生も学年に関わらず歓迎されていますので、興味のある方は先生へご連絡ください。

共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学工学部オルガネラ合成生物学研究室HP http://enghp.eng.u-toyama.ac.jp/labs/lb13/

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/seiichi-koike

Researchmap https://researchmap.jp/sekoike/