富山大学 研究者インタビュー#41

2025年10月13日

吉野 惇郎 先生

富山大学 理学系 助教

吉野先生は、ホウ素化合物の構造設計・合成・分析を行い、

色や光による応答性を活かした機能性分子の開発に取り組んでいます。

金属でも非金属でもなく、その中間に位置する元素の1つが『ホウ素(元素記号B)』(図1)です。ホウ素は食塩と同程度に無毒とされ、主に耐熱ガラスに添加されていますが、電子が不足している性質から反応性が高く、他の元素と特殊な結合を作るなど面白い性質を持っています。

一方、化学産業の主流である有機化学では炭素(C)・水素(H)・窒素(N)・酸素(O)以外の元素はほとんど使われません。そこで、ホウ素を有機化学の手法で扱い、その分子構造をデザインすることで新しい物性や反応性を引き出すことを目指して研究を行っているのが吉野先生です。研究を始めて20年、一貫してホウ素研究を行ってきました。

「ホウ素の魅力の1つは反応性の高さにあります。ホウ素化合物は金属化合物に比べて安定性が高く、軽量であることから金属の代替として使用できます。私たちは、ホウ素の特徴的な構造や物性を活用して、紫外線や化学物質などの外部刺激によって性質が変化する、センサー機能をもつ化合物の開発を目指しています。」

図1 周期表におけるホウ素の位置(文部科学省「一家に1枚 元素周期表(第13版)」より抜粋し、筆者にて一部改変)

当初は全く別の目的で研究を進めていました。正電荷を帯びたイオン性部分が狭い領域に集中した分子の構造設計に取り組んでいたときに、比較用として合成したホウ素化合物が、予想外に面白い挙動を示すことに気づいたのです。

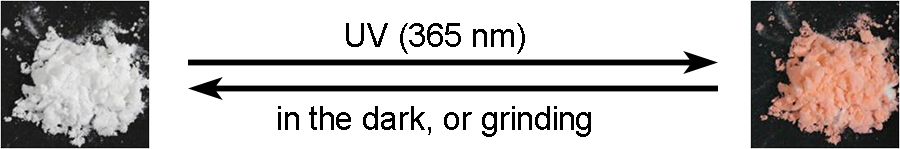

まず見つけたのは色が変わる分子です。これまでに紫外線による刺激で色が変わるホウ素化合物を開発してきました。

「私たちの研究の特徴は固体状態で変色が起きるという点です。溶液中で光によって色が変わるというのはよく報告されていて、そこでどのような反応が起きているのか調べるのも簡単なのですが、固体状態では調べる手段が限られていて、その現象を理解するのが非常に難しいのです。」

固体であることは、社会実装においても利点となります。液体に比べて扱いやすく、薄膜やコーティングなどにも応用可能です。吉野先生の研究では、固体での現象を理解するために、X線結晶構造解析やコンピューター解析など、多角的かつ緻密な分析を行うことで、構造と物性の相関を解き明かしています。

図2 紫外線によって変色するホウ素化合物の一例(http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2016.10.094)

色が変わるホウ素化合物の研究を行ってきた吉野先生ですが、全く着色しなかった『失敗作』の中から面白い化合物を見つけました。紫外線を当てると強く発光(蛍光)したのです。この現象はディスプレイなど発光デバイスとしての直接的な応用だけでなく、生体イメージング分野への応用も期待されます。現在、生体イメージングでは、標的部位に到達しやすい小型のナノ粒子が広く用いられています。ナノ粒子内部には分子が高密度に集積しているため、そのような環境下でも安定して発光できる分子を設計・開発できれば、新たな応用展開が期待されます。

これらの化合物は常温で混ぜるだけで簡単に合成できることから、実用化に向けてのポテンシャルも高いといえます。

図3 蛍光性ホウ素化合物の例(https://doi.org/10.1002/ejoc.201901151)

「『色が変わる』現象と『光る』現象は、エネルギーの流れの観点から見ると裏表の関係にあります。分子は紫外線を受けると基底状態(エネルギー的に最も安定な状態)から励起状態(より高いエネルギー状態)へ遷移しますが、ホウ素を含む分子はもともと反応性が高いため、この励起によって分子内の結合が切れたり再構成されたりして、新たな化合物が生成されることがあります。その結果、生成物が異なる可視光を吸収するようになり、『色が変わる』という現象として観察されます。一方、『光る』という現象は、励起状態にある分子が基底状態に戻る際に、余分なエネルギーを可視光として放出することで生じます。エネルギーの流れによって見える現象が変わるのです。」

置換基など分子構造を工夫することで、色の制御も可能です。現在までに、変色する化合物としては赤・黄・紫、発光する化合物としては赤・緑・青・水色の開発に成功しています。

先生の研究テーマは、特異なふるまいを示す化合物の『なぜそうなるのか』というメカニズムを解明することです。分子の形・構造と機能の関係を解き明かすことで、有用な物質の開発につなげることを目指しています。今後は、ホウ素化合物の機能を複合したり、ホウ素で培った経験や知見を活かしてケイ素(Si)・リン(P)・アルミニウム(Al)など他の元素へと研究の幅を広げたいと語っていただきました。

「ホウ素化合物の研究からは様々な成果が得られています。応用や社会実装に向けたノウハウはまだ十分とは言えないので、企業や他の研究者の方々と協力し、共同研究を進めていきたいと考えています。」

共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学理学部研究トピックス「感光性有機固体の分子設計」http://www3.u-toyama.ac.jp/sci/topics/chem/202012.html

研究シーズ「固相光応答着色性ボロニウム錯体の開発」 https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/seeds_search/search/detail/377

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/junro-yoshino

Researchmap https://researchmap.jp/jyoshino