富山大学 研究者インタビュー#36

2025年7月21日12:00

長谷川 春生 先生

富山大学 教育学系 教授

長谷川先生は、ICTを活用した授業設計や研究を進め、

子供たちの探究心を育てるための革新的な教育プログラムの開発に取り組んでいます。

ICT教育という言葉をよく耳にする機会が増えました。ICTとは、『Information and Communication Technology』(情報通信技術)の略で、単なる情報技術ではなく、人と人とのつながりを含む概念です。日本では、2019年のGIGAスクール構想によりICTの活用が急速に進展しました。小学校でのプログラミング教育の必修化が始まり、さらにコロナ禍の影響も重なり、デジタル教材やオンライン授業が広く普及しました。

長谷川先生は1980年代からコンピューター等を活用した教育に携わっており、小中学校の教員として24年間指導経験を積んだ後、大学の研究者へ転向しました。現在は、ICT機器を活用した授業設計を通じて、子供たちの学びをより効果的にするための研究・実践を第一線で行っています。

「小学生の頃、毎年自分の学校に配属された大学生が一生懸命教育実習するのを見て、先生という職業に憧れ、大学進学時には教育学部を選びました。卒業研究では技術科の電気研究室でコンピューターやプログラミングを扱いました。そのことが現在に繋がっています。」

「教員になってからは、当時のパソコン通信を活用して沖縄の小学校と交流して、地域ならではのものを交換したり、コンピューターで絵を描いたりする活動を取り入れました。その中で子供たちが主体的に楽しんでいる姿を見ることができ、とても嬉しかったのです。色んな教科でコンピューターやネットワークの力を使うと、今までと違った良い授業ができるんじゃないかと思いました。そういったことを研究したいと思い、計画書を作って審査を受け、県教育委員会からの派遣という形で大学院の修士課程に進みました。」

「修士課程では、『国際理解教育』にインターネットを取り入れました。子供たちが日本語で作ったホームページをALTに英訳してもらい発信したのですが、それを読んだアメリカの子供たちが感想や自分の国のことをメールで送ってくれたんです。今までにはない新しい交流となり、インターネットを使った教育はものすごく可能性があって素敵なものだなと思いました。」

しかし、その後はインターネットの普及に伴い、ネット上でのトラブルが増加し、子供たちの間でも誹謗中傷による深刻な事件が発生するようになりました。長谷川先生はICT教育を進める上で最も重要な課題の一つが「情報モラル」の確立であると考え、博士課程ではその解決策に取り組まれました。現在も、情報モラルの大切さを広めるため、各地で講演や啓発活動を行い、インターネットをより安全で有意義に活用できる社会の実現を目指しています。

有意義なICT教育を普及するには教員へのサポートが必要です。そこで、富山県・富山市・富山大学は、小中学校におけるデータサイエンスの基礎となる学習を進めるために、2021年度より富山ICT・DS教育支援事業を行っています。この事業では、『ICTを取り入れたいけれど、どうやっていいかわからない』『こんなことをしてみたいけど、やり方がわからない』などといった教育現場の悩みに対して、長谷川先生をはじめとした富山大学の研究者や教職大学院生などが支援を行っています。

「小学6年生の理科でプログラミングが位置付けられているのですが、実際は教える側のハードルが高く、あまり授業に取り入れられていません。先生たちは忙しくプログラミングも知らない方が多いので、授業に取り入れるというのは予想以上に大変です。そんな先生たちにも、少しでいいので取り入れてもらえるように仕組みを考えています。」

この事業では、ICTを取り入れた授業を毎年いくつかの小中学校で実践し、県内の教員なら誰でもその教材をダウンロードできるようにしています。また、ICT活用授業の事例動画や研修動画も作成・公開して、習得できるように環境を整えています。本事業は今年度で一区切りを迎えますが、毎年多くの成果が生み出されており、今後の継続が期待されています。

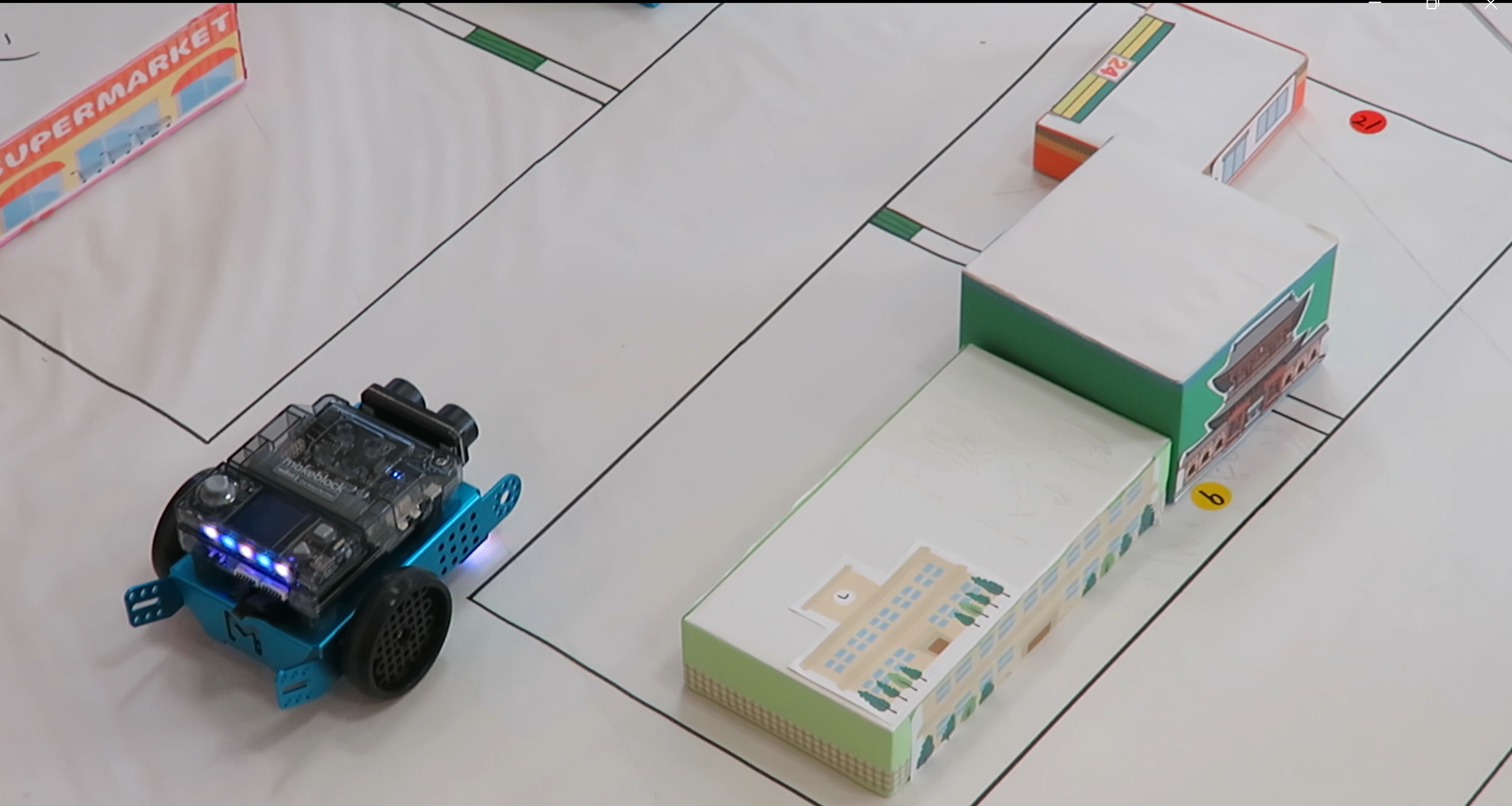

また、教育現場から派遣される教職大学院生や内地留学生との共同研究の中でも、同様の取組を継続して行っています。その一つとして、ある小学校の総合の時間に『20年後の私たちの街』について考える時間を、教職大学院生と一緒に考え、実践しました。子供たちが調査した結果、『人口減少が進む未来では、自動走行の公共交通があった方がよいのでは?』という考えにたどり着きました。そこで教育用ロボットを自動走行の公共交通に見立て、自分たちでルートをプログラミングして、街を模擬した地図上を走らせてみるという活動を行いました。子供たちは、地域の見どころなどを目的地として選び、『そこへ行くには何センチ進み、どこで曲がるか』といった具体的な指示をプログラムに落とし込み、実際にロボットを動かします。(図1)

図1 子供たちのプログラミング内容に従って地図上を走行する教育用ロボットmBot2

「このような活動が他の授業と決定的に違うのは、何かを教えられて覚えるのではなく、自分たちで試行錯誤しながら何かを作り上げていくという学びが得られる点です。失敗しながら頑張って作ったものがちゃんと動くのを確認するという達成感は他の授業ではあまり得られないものですので、そういった部分を大事にしながら進めていきたいと思っています。」

ICT教育と聞くと、子供たちがデジタル機器の使い方を覚えたり、プログラミング言語を覚えたりすることが目的なのではないかと思われがちですが、本来の目的は『子供の楽しいという気持ちと探究心を育てること』です。

「この内容をどうやって教えたら、目の前の子供たちが一番よく学ぶかということ、それに尽きます。ただ安易にICTを使えばいい授業になるというのは正しくなくて、使わなくてもよい授業ができる先生はたくさんいらっしゃいます。一方で、教育の内容も方法も時代と共に変わっていくものだと思うんです。今の子供たちが大人になったときには、デジタルの中で生活していくわけです。そういうものを小中学校の段階から主体的に使いこなしていく力を身につけて、授業の中でもうまく使いながら、一種の文房具や道具の感覚で、将来に役立つことを学んでほしいと思います。」

長谷川先生との共同研究等のご相談はOneStop窓口からお願いします。

(文責:学術研究・産学連携本部 コーディネーター 浮田)

富山大学研究者プロファイルpure https://u-toyama.elsevierpure.com/ja/persons/haruo-hasegawa

Researchmap https://researchmap.jp/hasegawaharuo/

富山(富山大学・富山県・富山市)ICT・DS教育支援事業 https://dstoyama.adm.u-toyama.ac.jp/school/